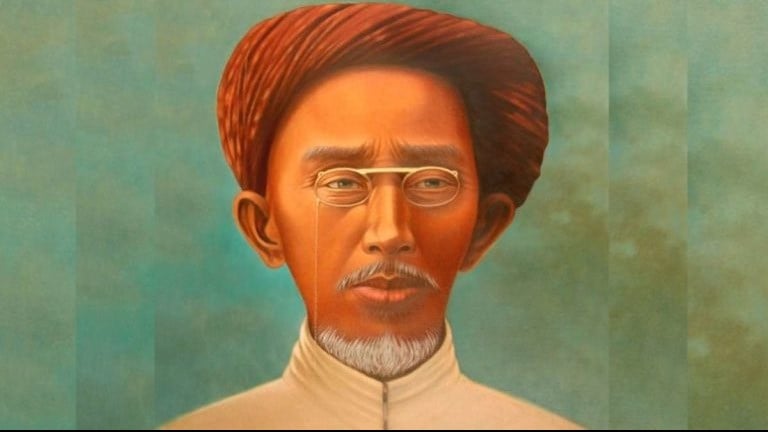

KH Mas Mansur adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pergerakan Islam dan kebangsaan Indonesia. Ia lahir di Surabaya pada 25 Juni 1896 dari pasangan KH Mas Ahmad Marzuqi dan Nyai Raudhah Sagipoddin. Beliau dibesarkan di keluarga religius yang dikenal di lingkungan Masjid Ampel. Sejak kecil, ia menimba ilmu di berbagai pesantren, termasuk Pesantren Sidoresmo dan Pesantren Demangan Bangkalan, Madura, tempat ia memperdalam Al-Qur’an dan kitab Alfiyah Ibnu Malik.

Pada usia remaja, KH Mas Mansur berangkat ke Mekkah untuk menuntut ilmu agama. Kemudian melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Mesir. Di sana, ia berinteraksi dengan pemikiran pembaruan Islam yang sedang berkembang di dunia Arab pada awal abad ke-20. Sekitar tahun 1915, ia kembali ke Indonesia membawa semangat tajdid, yaitu pembaruan dalam memahami Islam secara rasional tanpa meninggalkan tradisi pesantren. Pemikiran tersebut kelak mewarnai seluruh kiprah dakwah dan sosialnya di tanah air.

Kiprahnya Mendirikan Muhammadiyah

Tahun 1921 menjadi tonggak penting ketika KH Mas Mansur mendirikan cabang Muhammadiyah di Surabaya. Langkah ini menandai komitmennya untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan pembaruan pendidikan dan sosial. Ia kemudian dipercaya menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937–1942, di mana ia memperkenalkan konsep “10 Falsafah Hidup Muhammadiyah” yang berisi panduan moral, spiritual, dan sosial bagi umat Islam. Melanjutkan jejak perjuangan perintisnya, KH. Ahmad Dahlan.

Selain berdakwah lewat mimbar dan pengajaran, beliau aktif di dunia pers. Ia mendirikan dan menulis di berbagai media seperti Soeara Santri, Djinem, dan Siaran, yang berfungsi sebagai saluran penyebaran gagasan Islam modern dan ajakan untuk meninggalkan kejumudan berpikir. Melalui tulisan-tulisannya, ia menekankan pentingnya menyeimbangkan iman dengan ilmu serta menghidupkan semangat sosial dalam setiap amal ibadah.

KH Mas Mansur, Ulama Sekaligus Pejuang Kemerdekaan

Dalam perjuangan kebangsaan, KH Mas Mansur juga dikenal sebagai tokoh nasionalis-religius yang ikut merintis organisasi. Salah satunya Majelis Islam A‘la Indonesia (MIAI), wadah persatuan berbagai ormas Islam untuk melawan penjajahan. Ia bersahabat dekat dengan KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau menunjukkan bahwa perbedaan organisasi tidak menghalangi semangat ukhuwah. Semasa pendudukan Jepang, beliau bersama Soekarno, Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara menjadi anggota Empat Serangkai yang berperan dalam menyuarakan kepentingan bangsa di masa transisi penjajahan.

Beliau wafat pada 25 April 1946 di Surabaya setelah ditahan oleh pihak NICA. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1964.

Bagi generasi muda dan para santri masa kini, perjuangan beliau menjadi teladan nyata tentang bagaimana ilmu dan iman dapat berjalan beriringan. Dalam konteks zaman modern, pemikiran dan perjuangannya sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda. Bersatu, berjuang, dan membangun bangsa tanpa kehilangan jati diri. Melalui kiprahnya, KH Mas Mansur membuktikan bahwa dakwah tidak hanya disampaikan lewat kata, tetapi juga lewat karya, keteladanan, dan komitmen terhadap kemajuan umat.